名画を所蔵していても良い美術館とは限らないが、良い美術館にある絵画は名画である。目利、空間デザイン、展示が卓抜しているからだ。作品だけではなく空間、美術館もアーティスト。それを教えてくれるのが福岡市美術館である。

大濠公園

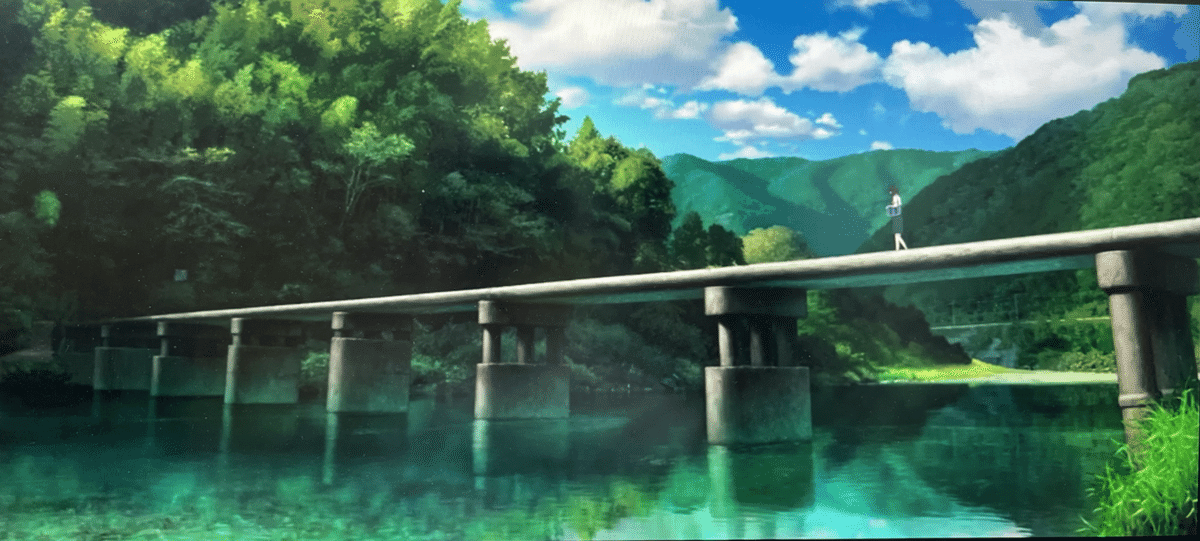

福岡市美術館は1979年11月3日の開館。親しみやすい美術館を目指し、約2年半の長期リニューアルを経て2019年3月21日に再開。所蔵する作品は古美術から近現代美術まで約16000点を数える。福岡市中央区大濠(おおほり)公園にあり、博多駅から地下鉄で10分。大濠公園は福岡城跡の外濠、15分も北に歩けば福岡ドームや博多湾、玄界灘が広がる。

公園をヒマワリが彩り外国の観光客が多く、猛暑で湿気の多いイライラも軽減してくれる。15分も歩けば福岡県立美術館があり、街全体がアートを押す。東京より地方の美術館が優れている点は美術館の周り。新潟県立近代美術館の信濃川、山形美術館の霞城公園、ひろしま美術館の原爆ドーム。美術館は天・地・人の結晶。

野外彫刻

インカ・ショニバレCBE《ウィンド・スカルプチャー(SG)II》2021年

美術館は入り口の野外彫刻で善し悪しが判断できる。入る前から凄い美術館と確信。

出口では草間彌生が見送り。ハロウィーンのジャコー・ランタンより魔除けの効果がありそうだ。福岡市美術館の悪霊退散の役割を果たしている。地獄先生ぬ〜べ〜の鬼の手みたいなもの。

エントランス

前川國男が設計した館内はシックで荘厳。かといって息苦しくない。部屋がなくミュージアムショップなども開放されている。同じく前川國男の東京都美術館とそっくり。

展示を観るには2階に上がる。企画展も常設展もセットになっている。東京では不可能な幅広さ。地方の美術館の特色だ。

キッズスペース

キッズスペース「森のたね」

オーギカナエがデザインしたキッズスペース。福岡市美術館で感動するのは観客の半分くらいが幼稚園や小学生であること。赤ちゃんの泣き声も聴こえるが、それこそが美術館のあるべき姿。もっと日本の美術館は赤ちゃんの泣き声が響かないといけない。美術館なんて月曜休館で床屋と同じ。ちょっと髪切ってくるわ、ぐらいの感覚で美術館へGO。小さい子どもたちにとって今は咀嚼できなくてもアート浴をした芽はいつか花を咲かす。外国人の親子も多く、海外のほうがアートを理解している。

キース・ヘリング展

常設展示を目当てに来たので何の企画展をやっているか知らなかった。キース・ヘリングは1枚だけ東京富士美術館で観たことがあったくらい。それにしても凄い絵画がメインビジュアル。これほど性的な要素の強いアーティストの企画展に小学生以下の子どもが多いのは素晴らしい。日本美術の未来を明るくしてくれる。

空間

作品と同じくらい素晴らしいのが、空間デザインのうまさ。150点が集結した展示を空疎でも密集でもなく、見事な距離感と角度で詰め込んでいる。

美術館は巨大な握り寿司。職人と同じく米(絵画)をギュウギュウ詰めにしてはいけない。逆に握りが弱いと旨みが濃縮しない。ちょうど良い空気が入っていないといけない。

ブラボーでファユタスティコな展示。観客は観るアーティストであり、同時に空間もアーティスト。作品、観客、空間が高め合ったとき、至高のアート体験が生まれる。

絵画

キース・ヘリング展は男根祭り。トップバッターも無数の男性器の素描から始まる。男根を愛し、男根に愛されたキース・ヘリング。なんとカラフルな男根たちか。そこに卑猥さはなく、性とは大人の所有物ではないことを教えてくれる。子どもだって性で遊戯できる。

キース・ヘリングのなんたるかを象徴する一枚。外観ではなく内なる本質、深淵、濃淡。真実を覗く顕微鏡を心に持っていた。それがキース・ヘリング。

ピラミッドは墓であり、死とは新たな生命が生まれること。このピラミッドは母親の胎内、もしくは子宮であり、無数の命や精子がうごめいている。精子がダンスしている。

珍しい自画像。巨大な怪物に飲み込まれ、また体に座っている。服は着ているが怪物とのセックスだ。キース・ヘリングの作品は性慾遊戯。

音符とは精子である。リズムに乗せて命や人生を宿す精子。音符はおたまじゃくしであり精子と同じ形をしている。オレンジと黄色の暖色同士の配色が見事。暖色は男色。同性愛。音符、音階とは精子の踊りなのである。

時代の終わりと始まりを赤と黒で表現。血と闇。時代の夜明けを人間と空気だけで体現している。

鳥山明との共作のような童心。悪魔のようで無邪気。きっと筋斗雲にも乗れるだろう。これから少年が性に目覚めていく夜明けを表現している。

ラッキーストライクはかつてのF-1のホンダのスポンサーであり、ろくでなしBLUESで前田太尊が吸っていた。中学生のときに真似して吸ったことがある。当時は自販機で230円のタバコが買えた。タバコの煙とは魂であり、人間の成仏の化身なのだ。

ふたりの妊婦と勃起する男根、そして赤ん坊。ここはハーレムなのか。北朝鮮の慶組なのか。凄いのは女同士がハイタッチし性の快楽を燦々している。これから男根を咥える前祝い。背景のオレンジは太陽。緑は草花。太陽の誕生の絵であり、すなわち人類の繁栄。男よりも女のほうが高い位置にある。男が女を性道具にしながら、女のほうが高い位にある。

勃起を神輿のように担ぐ妊婦たち。男の体内の水玉は溢れ出さんばかりの精子。マジで射精する5秒前を描いた祝祭。題をつけるなら《男根バンザイ、勃起よ永遠なれ》

赤と緑、視力検査の色に背景を黒にし、ワンポイントで黄色をあしらう。額縁も黒、福岡市美術館の壁も黒。見事。ペルシダとは何者なのか?淫毛をむき出しにした性なる戦士。はたまた子宮の闇を彷徨う旅人か。

言語感覚やキャッチコピーの天才であるキース・ヘリングは無題が多い。観客に託す。お前たちもアーティストなのだと。逆三角形の仮面舞踏会。艶やかなマスカレードをつけた女性が桃色の舌を出している。その下にはヘソではなく女性器が描かれる。眼、舌、膣。男を誘う三種の神器。性の重力を描いた逆三角形。タイトルをつけるなら《ニュートンの誘惑》

展覧会のメイン・ビジュアル。一見、平凡。凡庸。ブルーの中にいる赤ん坊。いや、これは赤ん坊の皮をかぶった性行為の後背位。男根の到着を待っている。人類の性行為が後背位から始まったように、性なるルネサンスの春画である。

造形

アーティゾン美術館にあるピカソの《道化師》も見事だが、キース・ヘリングの造形はそれを上回る。子どもではなく、子どもを経験した子どもだから創れるアート。

レプリカでいいので部屋に飾りたい。美しいイエロー、左腕は力こぶ、右腕は地平線の彼方をさしながらも頭を垂れている。太陽神であり、羅針盤。これまで男根を描いてきたキース・ヘリングは造形で人間の上半身の意味を示した。

「東京は巨大な遊園地」と、大都会を一言で表しきったキース・ヘリングならではの傑作。人生とは何か、世界とは何か?玩具箱であり、人生は舞台劇。踊れ、遊べ、狂え。そんな声が聞こえてくるオルゴールのような作品。

キース・ヘリング最高傑作。青、赤、黄。色の三原色が踊る。水と陽と血。青は抱擁し、黄は足を上げ、赤はロッキーのように両翼を広げる。生まれたての子どもが造ったような、生まれたてのアート。鑑賞ではなく出産を見守るような、作品と不思議な握手ができる。性を解放し、性を舞踊し、性を色彩し、性を憧憬したキース・ヘリング。性とはオトナではなくコドモのためにあると教えてくれる。

常設展示室

画像引用:福岡市美術館

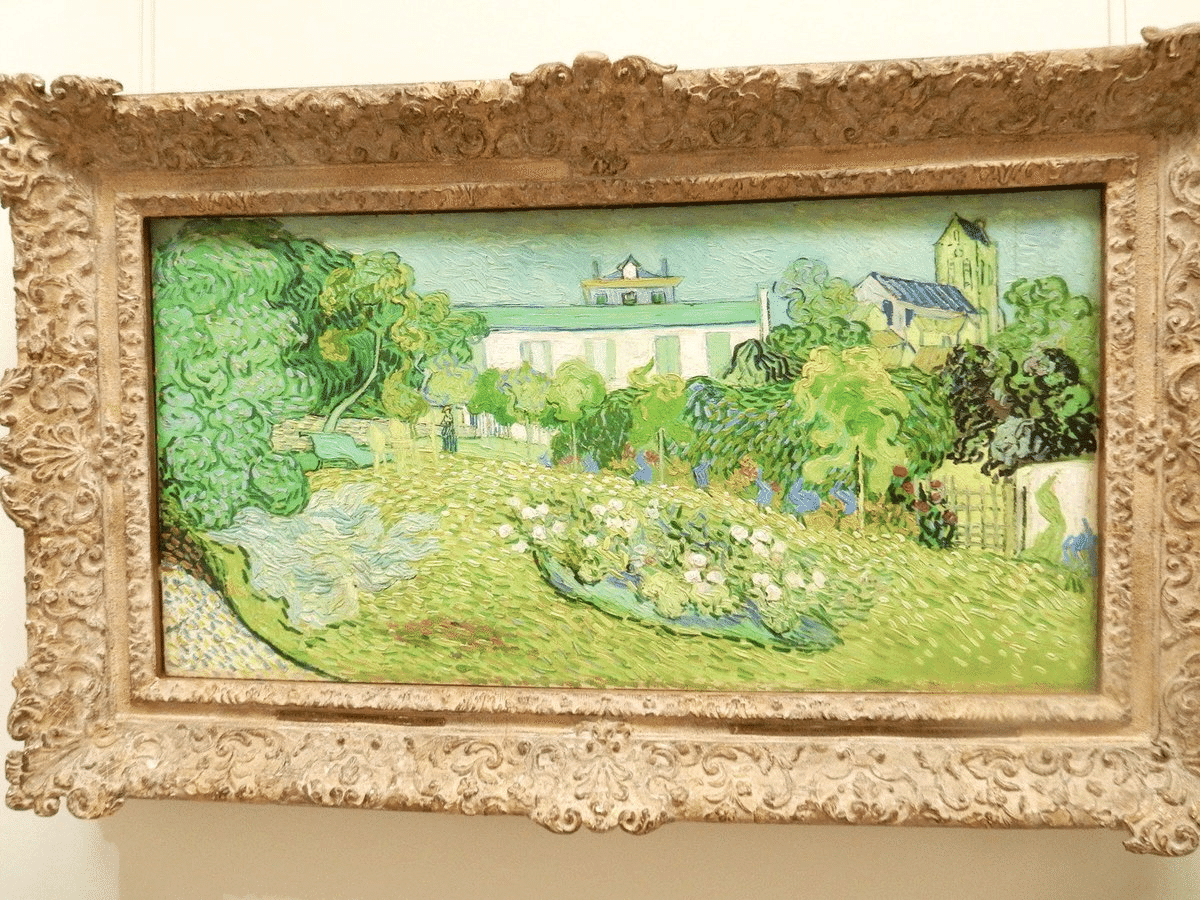

原田マハの『20 CONTACTS 消えない星々との短い接触』で知り、逢いたかった一枚。福岡市美術館の常設展示室で最高の一枚。ダリの絵画でも最高傑作かもしれない。最も大切な聖母と赤ん坊がが空洞。空は無限。聖母の尊さをダリは光でも高さでも深さでもなく、空洞によって表した。地平線と水平線の無限。究極のロジック絵画にして右脳遊戯。絵画に散りばめられた数々のピース。善も悪も、強も弱も、どれひとつ欠けてもこの世というパズルは完成しない。この世に不要なものなどない。天国は存在するのか?その問いは不要。この世を天国にすればいい。それが聖母。ダリの愛がカンヴァスで爆発した。

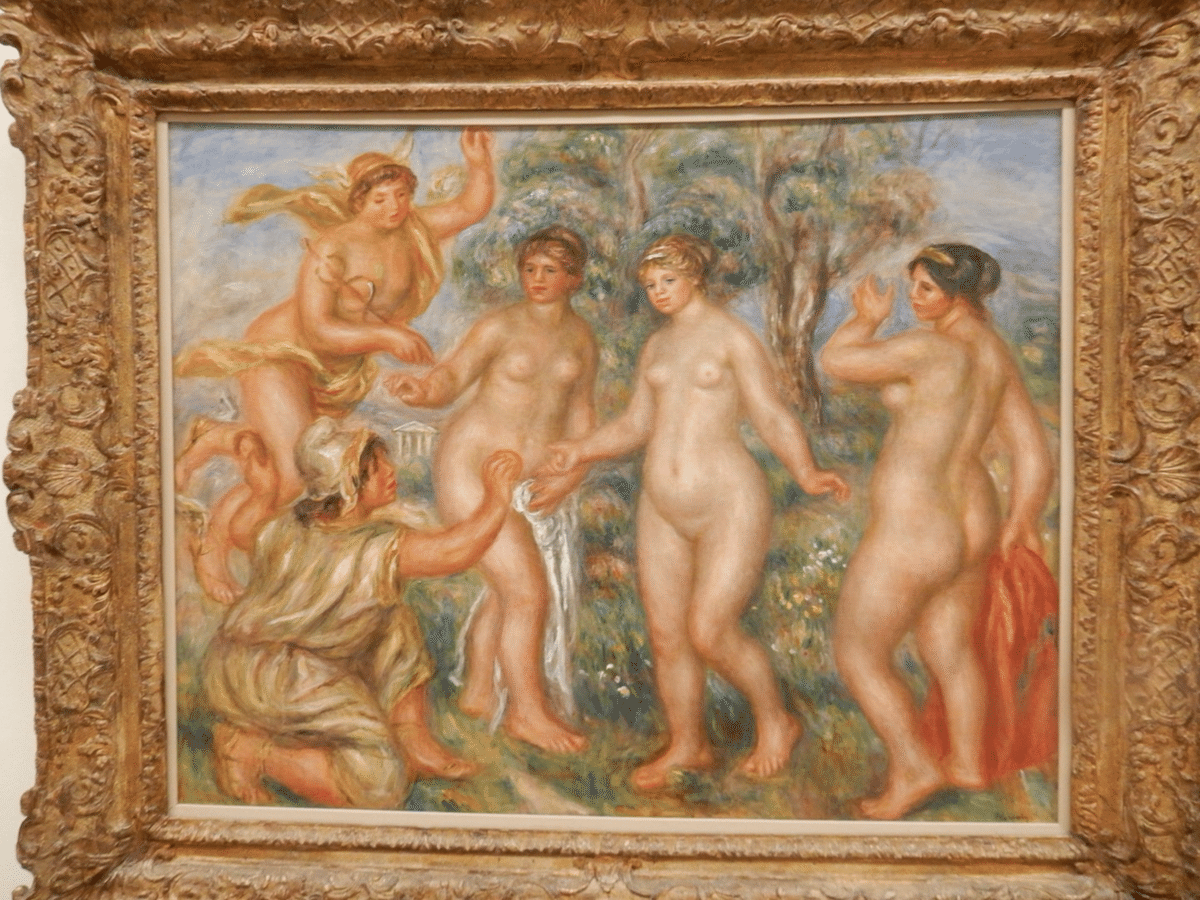

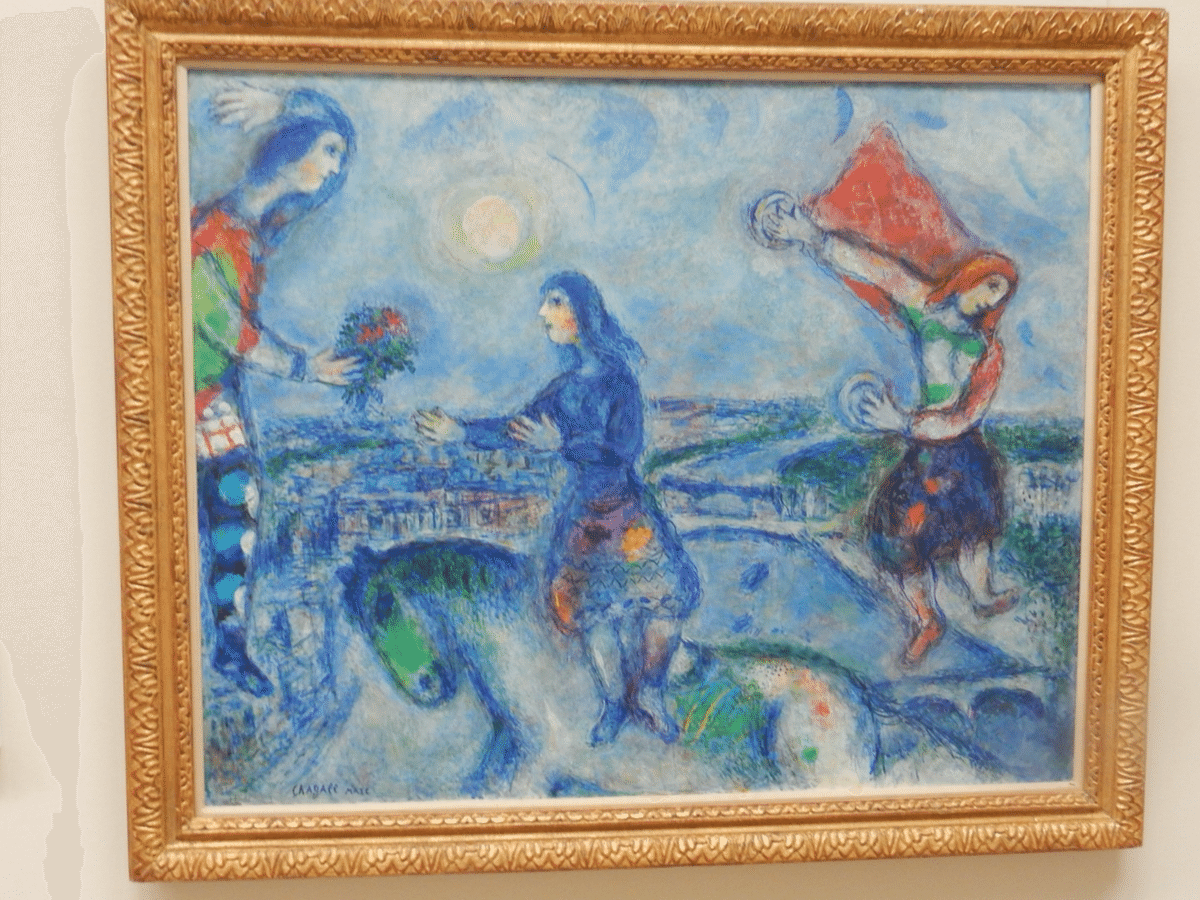

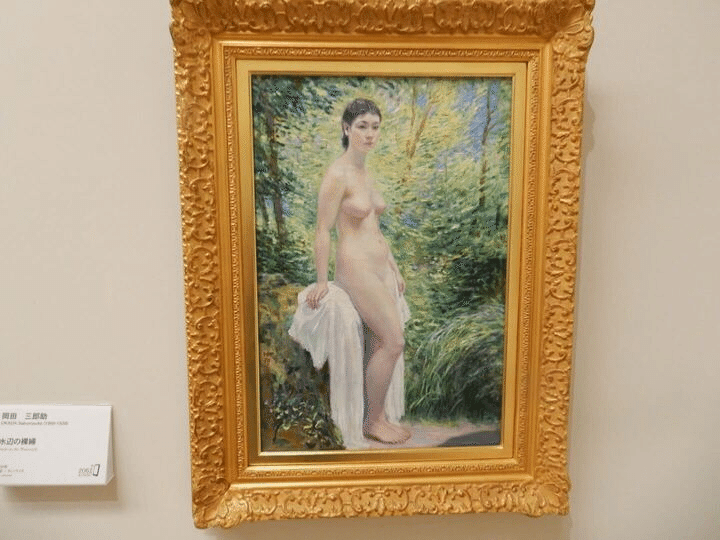

展示室に入ると、そこは西洋画と日本画家の折衷。驚くべきはジョルジュ・ルオーやモーリス・ユトリロ、シャガールなどを、日本人画家が圧倒していること。こんな常設展示室は見たことがない。佐伯祐三《街》1927年、藤田嗣治《仰臥裸婦》1931年の傑作に負けないのが東郷青児《木立》。横幅3mを超えるサイズにも驚かされるが、極限まで色彩を柔らかくし、柔軟剤のような芳香と木立、女性のしなやかさが伝わる。日本も西洋も含めて東郷青児にしか描けないタッチ。

初めて観た、横尾忠則を。初めて観た、こんなすごいY字路を。左右に散りばめられた両脇の花火。街灯とは花であり花火だった。圧倒的な存在感である闇も、街灯には敵わない。人生の闇など畏れなくていい。俺たちには街灯がある。人生の街灯は必ず存在する。そう言わんばかりの光に満ちている。

画像引用:福岡市美術館

ふたりのエルヴィスがいる。一卵性双生児のようなエルヴィス。実際に双子の弟だったエルヴィス。生まれながら亡くなった兄、生きながらえた弟。映画俳優としてのエルヴィス、歌い手としてのエルヴィス。人はみな双子である。自分の中にはもうひとりの自分が生きている。どちらも本物であり、どちらも偽物。エルヴィスはもうひとりの自分に銃を突きつけている。自分自身に銃を突きつけている。お前はどう生きる?

画像引用:福岡市美術館

実物を観ないといけないアーティストの筆頭がマーク・ロスコ。10年前に画集で観たときは「なんだコイツ?ゲージュツカ気取りか?」と思った。しかし、モネ展で実物を観たとき衝撃が走った。名だたる画家でいちばん良かった。目の前に全身紫の服を着た人間が現れたら奇抜さに驚くように、カンヴァスが色の服を全身に纏っている。マーク・ロスコは画家というよりファッションデザイナー。いや、ファッションモンスター。妖艶でも鮮烈でもない。でも強烈に吸い寄せられる。どこまでも透明なえんじ色。いつまでも観ていたくなる。これがマーク・ロスコの力。

画像引用:福岡市美術館

ヴィム・ヴェンダースの映画『アンゼルム』で知ったアーティスト。メランコリア(深い悲しみ)という題とは真逆に、古代の恐竜のような躍動がある。本当に鉛なのか?まるで生きているよう。今にも動き出しそう。これがアーティストの力なのか。ひとりでジュラシックパークを創造できる。

常設展示室の最後に福岡市美術館の素晴らしいところをひとつ。黒楽茶碗を3Dプリンターで再現して触れるようにしている。おっぱいとブツは触ってナンボ。こういう工夫は全美術館で導入してもらいたい。北海道のエスコンフィールドに日本の野球場の未来があったように、福岡市美術館には日本のアート空間の未来がある。future is now。

美術館メシ

カフェ アクアム

福岡市美術館の入り口にあって出口にあるカフェ アクアム。良い美術館は帰ろうとする者を引き留める。福岡市美術館にひとつだけ注文を言えば、美術展へ再入場を許可してほしい。一度カフェで頭をリセットしてから、もう一度、キース・ヘリングや常設展示室を愉しみたい。

空間デザインが秀逸。まるで秒針がないかのように、ダリの絵画のように時間が溶けてしまったかのように、ゆったりした時が流れる。

大濠シュー、大濠プリンのアーティスティックな甘さと抹茶の苦味のバランスは常設展示室そのもの。福岡市美術館は夏の美術館。だからこそ、次は冬に来よう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3dcc1033.026a571c.3dcc1034.76c2b559/?me_id=1218269&item_id=10571941&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftopculture%2Fcabinet%2F217%2F33543506.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3dfacf3a.03d6ed26.3dfacf3b.0fa60e76/?me_id=1238743&item_id=10006534&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgoupil%2Fcabinet%2F00808308%2Fimgrc0087635391.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)