修行は苦しいから、できればやりたくない。自分の場合は逆。日常が苦しくて苦しみを忘れるために苦しい修行をする。シジフォスの岩。日常の苦しみとはお金。毎月、健康保険料と都民税だけで10万円の支払い。物書きとしての作品づくりをしていると収入がない。会社員時代の収入が税金に反映されているが、借金状態で独立したから、どんどん負債が増えている。毎日が地獄だ。借金を返すためにクライアントワークやアルバイトに精を出すなら会社員をやっていたほうがいい。間違ったやり方かもしれないが、今は借金が膨らんでも自己投資にジャブジャブお金を使っている。

JR長岡駅

花火大会で有名な長岡は「米百俵」の精神の藩。訪れるまでは知らなかった。戊辰戦争に負けた長岡藩に米百俵が送られたとき、副知事の小林虎三郎が藩士に配らず、教育のため学校の設立に使った。小泉純一郎首相が「米百俵の精神」と言って有名になった。まさに今の自分と重なる。

令和6年7月3日(水)24時25分発のバスで長岡に向かう。片道3200円。3倍近い値段の北陸新幹線を使えば新宿から長岡駅まで1時間57分で行ける。2時間半かかる奈良の実家から京都の立命館大学前より早い。モネが近代化の象徴として駅と鉄道を描いたように、北陸新幹線は時間をアートした。いつか新幹線で移動したい。

朝5時に長岡駅に到着。途中の谷川岳サービスエリアは土砂降りだったが、雨雫ひとつない曇り空。ゴッホ《ひまわり》がデザインされた折りたたみ傘の出番はなかった。美術館は開館9時なので4時間もある。

バス中で眠れなかったので駅のベンチで寝ると、パトロール中の警察官に「具合でも悪いんですか?」と起こされた。あと数時間で、ここは通勤のサラリーマンや学生で溢れる。ホームレスのようなバックパッカーがいると迷惑に思われるのだろう。他に時間を潰す場所もお金もない。8時開店の喫茶店でモーニングを食べて新潟県立近代美術館へ。

信濃川と長岡大橋

新潟県立近代美術館は広大な信濃川を目にしながら長岡大橋を渡ったすぐの場所にある。川の麓の美術館。初めてだ。

長岡は川が多い。信濃川をはじめ、小さな川がいくつもある。絵画は旅人。世界中からオファーを受けて旅行する。川沿いの美術館、橋の麓の美術館である新潟県立近代美術館は、まさにアートを受け入れるにふさわしい立地だ。

新潟県立近代美術館

左側に信濃川、右側に癒しの森を見ながら歩く。

鮮烈な赤の花も咲き誇る。地上の花火のようだ。

花々とは対照にシックな色の新潟県立近代美術館。

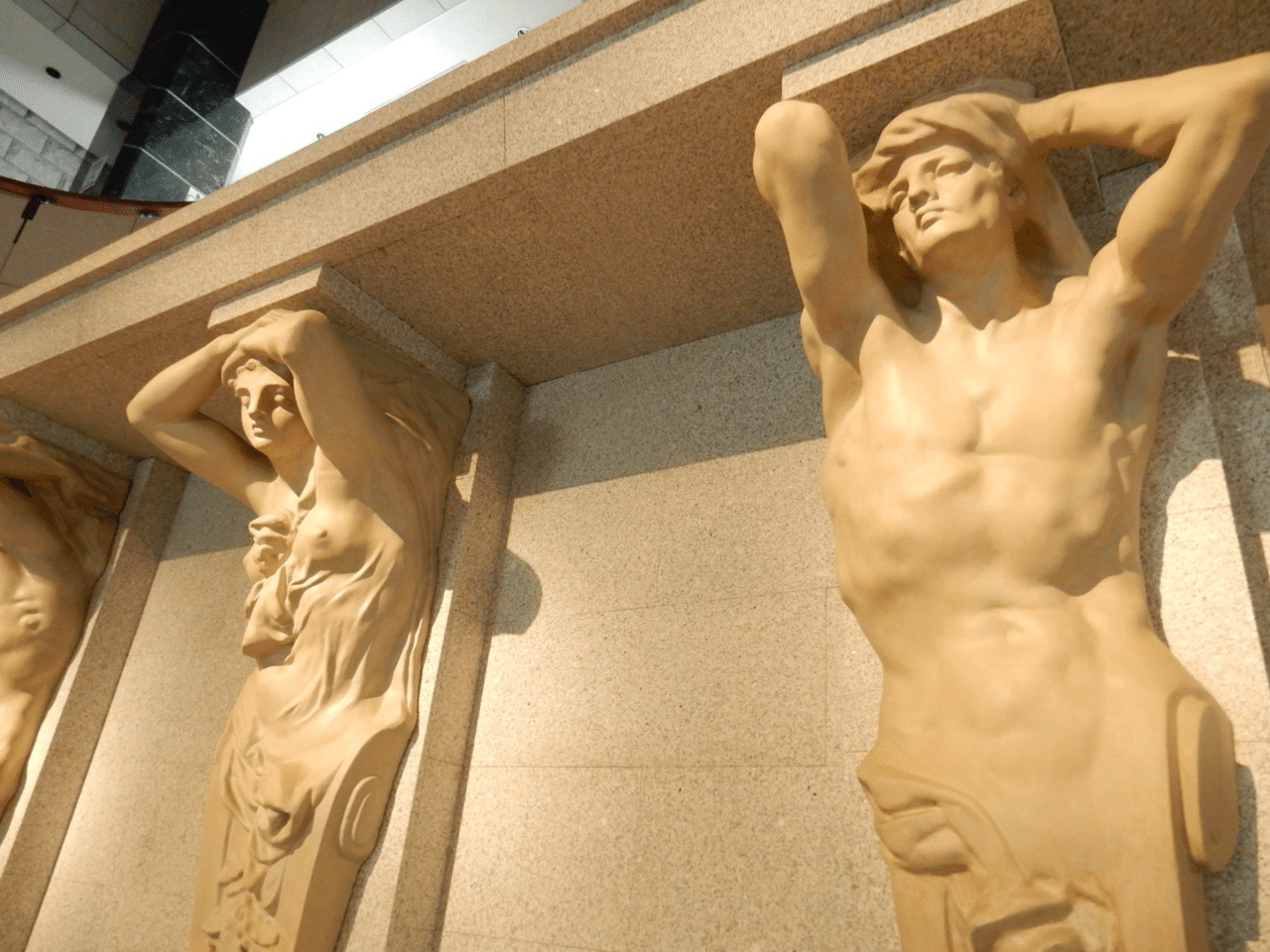

ロダン《カリアティードとアトラント》がエントランスで迎えてくれる。静謐なる美の森への入り口。1,300円を払うと企画展と常設展が観られる。

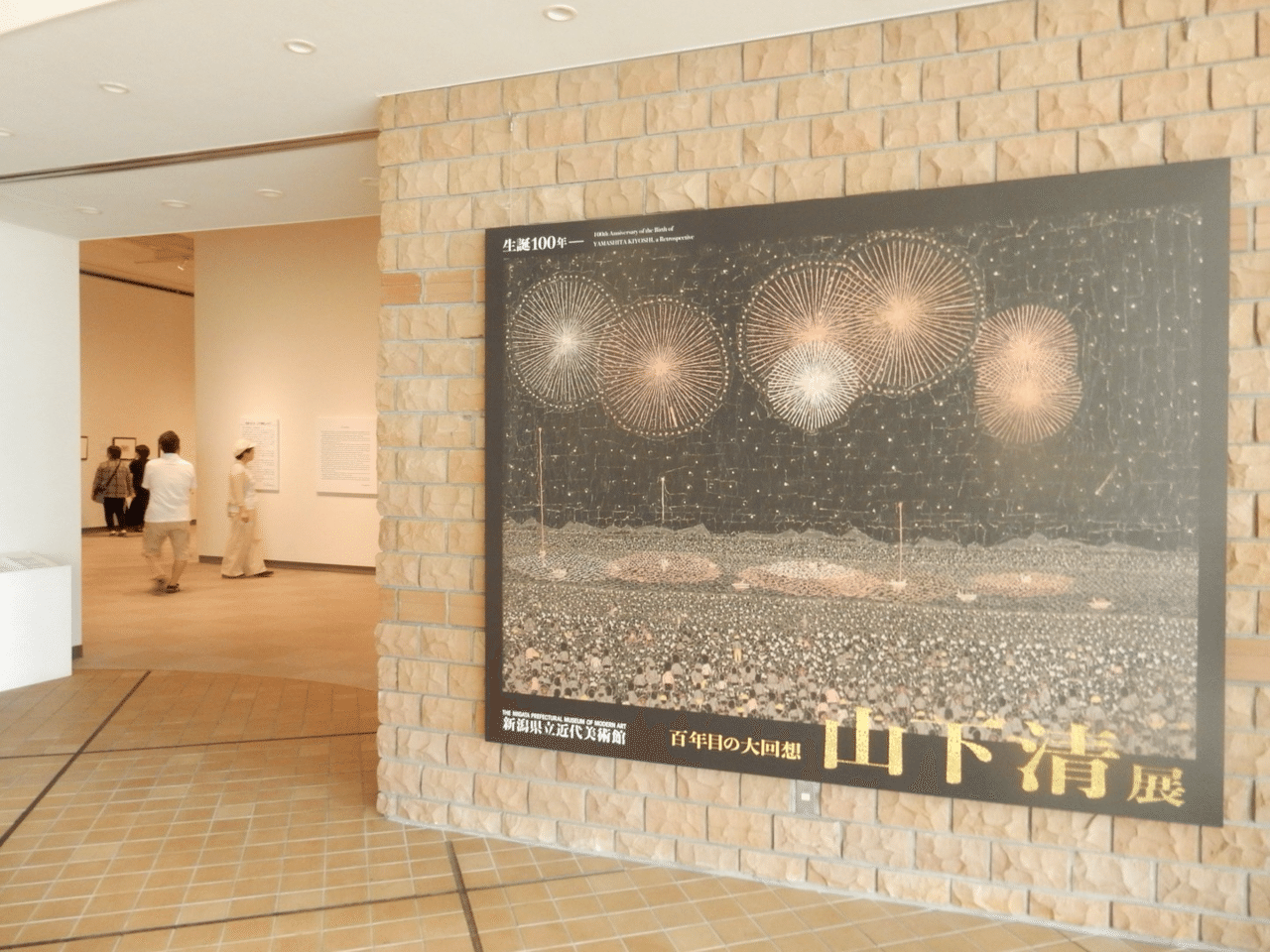

企画展:山下清 百年目の大回想

人生で絵画に触れたはじまりはドラマ『裸の大将』だった。芦屋雁之助が演じる山下清が町を去るとき「いちまいの絵」を町に残す。旅とは風景を捨てること。どうして山下清は真空パックに閉じ込めた風景を自分の手元に置かず、誰かにあげたのだろう。それは多くのひとに見てもらうためだ。多くのひとの記憶に刻まれることで風景は救われる。風景を救うのは画家ではない。観る者。山下清はそれをわかっていた。

2022年に生誕100周年を迎えた山下清。49歳の生涯を閉じるまでの幼少期・八幡学園の鉛筆画から遺作となる東海道五十三次まで約190展が彩る大回顧展。

意外だったのが初期の作品が平凡であること。ピカソやモネ、ゴッホなどは子どもの頃から才能の爪痕を刻んでいるが、山下清の場合は、よくある子どもの絵と変わらない。

1940年11月18日、12歳で入園した八幡学園を18歳で飛び出し、放浪の旅で山下清の絵は脱皮する。仕事が見つかるまで物乞いをし、駅の待合室で寝泊まりする生活を経て、絵画のスケールが跳躍する。山下清は山下清になる。

山の手前で遊ぶ子ども。それを手前に描かことで、開聞岳がいかに住民たちに根ざしているか、愛されているか、身近であるかを捉えている。開聞岳が海の山であり波の山であることを映し出している。

ペン画の傑作が《奈良二月堂》。大和の国に水墨画は似合わない。歴史は深いが、風景は深くない。それが大和。山下清はペン画でしっかりと線を描き、重力を与えている。それでこそ生命力が宿る。大和のまほろばを描いた絵は多いが、山下清の本質を捉える凄さが凝縮されている。

放浪の画家・山下清の最高傑作《長岡の花火》。この絵の前に立ったとき、涙が出そうになった。クロード・モネ《印象、日の出》やフィンセント・ファン・ゴッホ《ドービニーの庭》のときのような感涙が押し寄せてきた。この絵は半眼で見るとよく分かる。

常設展示室

新潟県立近代美術館は優れた西洋画を所蔵している。

- アルブレヒト・デューラー《メレンコリアⅠ》

- ジョン・エヴァレット・ミレイ 《アリス・グレイの肖像》

- カミーユ・コロー《ビブリ》

- クロード・モネ《コロンブの平原,霜》

残念ながら4枚ともなかった。どこかの美術館に貸出ているのだろう。ディズニーランドも必ず何かのアトラクションは工事をしており、すべてに乗れるわけではない。美術館も同じだ。しかし、観られない絵画の数が多いのは落胆する。日本が企画展を中心に集客しているから仕方がないことではあるが、そこに行けばいつでも逢いに行けるようにしてほしい。日本の美術館は高額で絵画を落札し、それを他館に貸し出す転売ヤーだ。早く脱却してほしい。それでも新潟にゆかりのある画家の絵は新鮮であり、また画力もすごい。地元住民であれば何度も堪能したい作品が多かった。

佐伯祐三の《広告塔》を観られたのは大きかった。やはり佐伯祐三は西洋画家にも引けを取らない画力。絵画とは三次元を二次元にメタモルフォーゼする。画力のある絵師にかかれば、リアルな三次元を二次元が超える。佐伯祐三は山下清、岡本太郎と並び、それができる稀有な近代の日本人画家である。

美術館メシ

雪鹿アトリウム

山下清展のあと、美術館を出て目の前の雪鹿アトリウムへ。

緑が癒してくれる。南国を感じさせる内観。

地元のおじいちゃんたちが絵を描いている。

いちご×ラズベリーかき氷350円。その日の気温や湿度によって削り方を変える。なんという徹底ぶり。

お姉さんから「シロップのかけ方が格段に上手いです」と褒められた。これからカキ氷の黒帯を名乗れる。天然氷のサラサラ感、浮力の中に濃厚な重力がある。こんな美味しい氷は初めてだ。カキ氷日本一に認定したい。

花火のあと

企画展を観て図録を買ったあと、NHKの取材を受けて山下清について語った。NHKとしては《長岡の花火》に平和への祈りが込められているとこじつけようとした。実際、番組でもそうだった。アーティストに失礼だ。山下清は絵にプロパガンダを込める画家ではない。物事の真実を捉え、目に見えない深淵を表出する。真の写実主義者である。

花火は桜と同じ。一瞬の開花。散ったあとの空を近づける。花火は花そのものではなく夜空を忘れないでくれという閃光、モールス信号である。実物の花火大会は見ていない。しかし、確実に、あの日、アートの空間で長岡の花火を見たのだ。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3dfad5f6.0adb2954.3dfad5f7.1a4af35a/?me_id=1196902&item_id=10003499&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkakejiku%2Fcabinet%2Fap%2Fp-1212.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)