「広島」や「ヒロシマ」は眼にするが「ひろしま」は珍しい。修学旅行生や観光客が路面電車で目指す原爆ドームの近くに静かなる衝撃は存在する。

〈ひろしま美術館〉

ひとりの画家をコンセプトに造られた美術館は多い。だが、たった一枚のタブローのために構成された美術館は日本でここだけではないか。

原爆ドームから歩いて10分ちょっと。1978年(昭和53)11月3日の開館。広島駅から路面電車に乗り「紙屋町東」の近く、広島県庁の目の前。この美術館の所蔵作であるオディロン・ルドン《ペガサス、岩上の馬》を模したペガサス像が意気揚々と迎えてくれる。

受付とミュージアムショップが一緒になった館。この一体は珍しい。

お金を置くトレーがジャン=フランソワ・ミレー《落穂拾い》

入場料1500円を払ってショップを出ると、再び庭が迎えてくれる。すぐに館に入れない。最初に訪れる特別展の展示室はカフェと本館の中庭を抜けて反時計回りにぐるっと歩いて入る。絵画浴の前にたっぷり植物浴。美術館より庭の要素が強い。

4月6日から6月2日まで『フィンランドのライフスタイル』展を開催。前日に新宿のSOMPO美術館で『北欧の神秘』を観てきたばかり。北欧駅伝に不思議な縁を感じる。

フィンランドの家具、陶器、ガラス製品。脳がパスタに汚染されているので、どの皿が合いそうかの視点しかない。美術館というより吉祥寺のPARCOにいる感覚だった。

本館ホール

ひろしま美術館の本館ホールは円型のドーム型。原爆ドームをイメージして設計されている。

館内は4つの常設展示室に分かれた回廊。厳島神社がモチーフ。順路はない。どの部屋から入ってもいい。約78のタブローを好きなように輪舞する。

本館の真ん中でアリスティド・マイヨール作《ヴィーナス》が鎮座。時間と空間を超えた悠久のやすらぎ。美の宮殿、美の神殿に入ったよう。

オーギュスト・ロダン作《カレーの市民(第2試作)》が、これから美のコース料理を味わう食前酒。

第1展示室

Gallery 1に入るとルノワールの彫像。右を向くと最初に出迎えるのがムンクの肖像画。

色彩が明るい。鮮やかなオードブル(前菜)。この部屋の主役であるゴッホのタッチに似たムンクをトップバッターに持ってくるとは。ひろしま美術館のセンスが光る。このあとはスープ、ポワソン(魚料理)と続く。

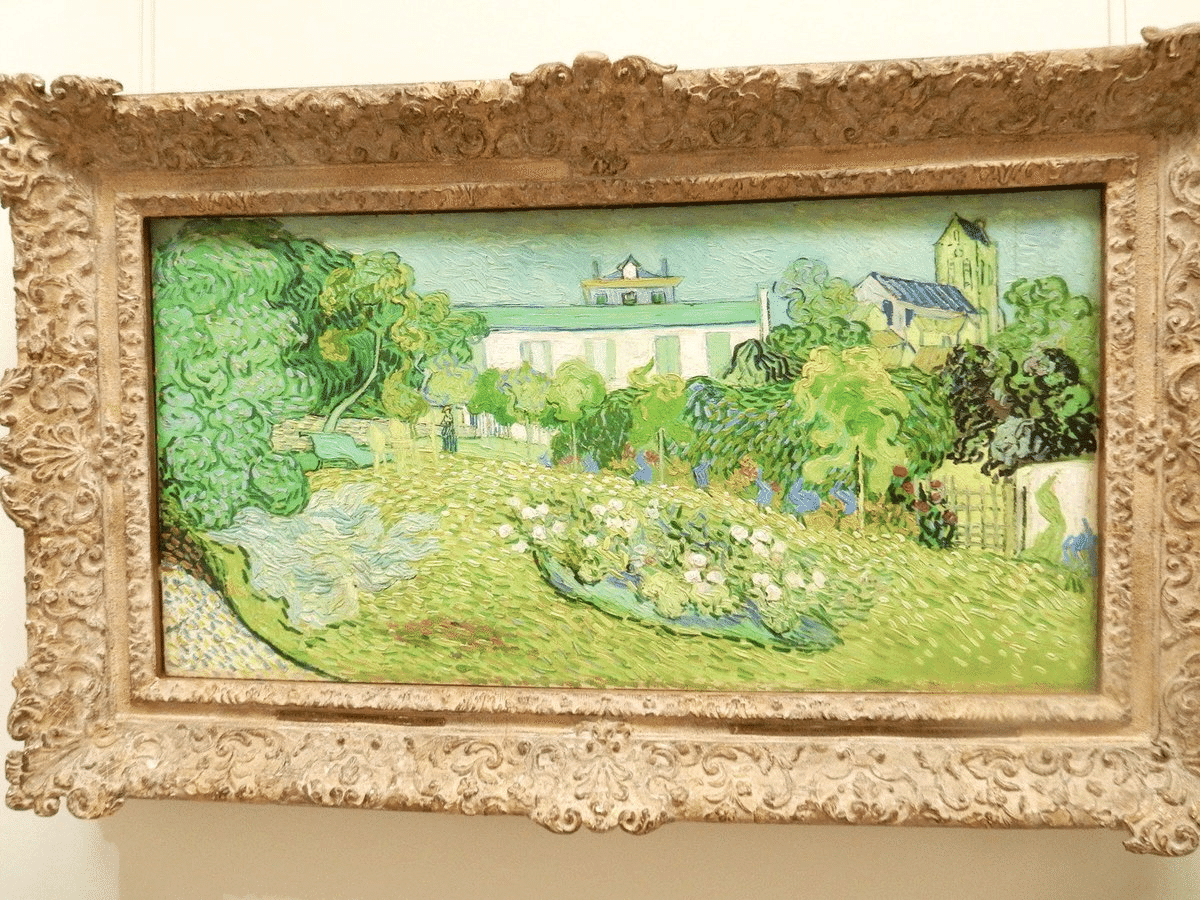

いよいよ四番バッター、メインディッシュ、肉料理。

ゴッホはどれほどホームランを打つのか。ついさっき完成したように錯覚した。それほどの瑞々しさ。目に優しい常識を打破する鮮烈な緑。芝や草木が生きもののように麗しく慟哭、威嚇してくる。絵は画家の動脈であるが、ゴッホはそれを教えてくれる。1890年7月、ゴッホが亡くなった直前に描かれたタブロー。アルルの時代より生命力と明るい色彩に満ちている。

原田マハの小説『〈あの絵〉のまえで』で登場し、事前に画集でも見ていたが良さがわからなかった。だが、とてつもない衝撃波。タブローは実物を見ないといけないが、その中でもゴッホは頂点。これは庭なのか、それとも緑の大河なのか。

あらゆるものが吹き飛ぶ。この絵の中には永遠がある。儚さがある。あまりにも力強い。あまりに脆い。美とは強さであり、強さはやさしさ。構図ではなく、ゴッホの筆と色彩が教えてくれる。永いやすらぎに満ちた、ひろしま美術館にこそ《ドービニーの庭》はふさわしい。広島銀行が購入したのではない。日本に憧れたゴッホのほうから海を渡ってきたのだ。

第1展示室はデザートも豪華。ゴッホの左横にはセザンヌ。土のぬくもりがゴッホを讃えている。ゴッホの右隣をゴーギャンでサンドイッチしたのも、ひろしま美術館のやさしさ。農夫といえば作業着だが、セザンヌはイナせなジャケット、足を組む粋、そして高貴に手を組む農夫を描いた。

他にもミレーやドラクロワ、クールベなど。第1展示室はデザートだけで窒息してしまう。

タブローやギャラリーを見守るように彫像がある。第1展示室にはエドガー・ドガ《右手で右足をつかむ踊り子》も。

第2展示室

第1展示室が調和なら、第2展示室はコントラストの間。色彩の対比、いや対決、いや決闘。対立概念によって物語を作る。

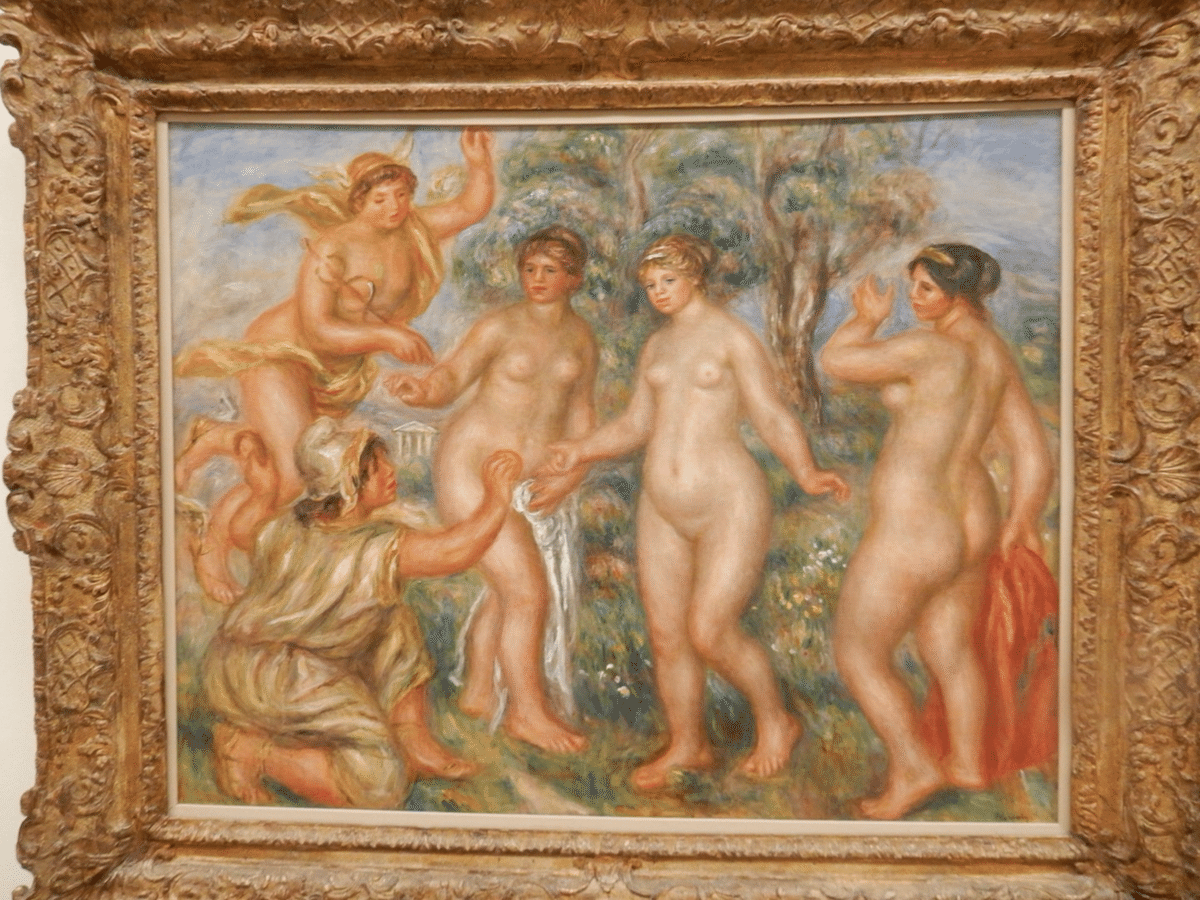

《ラ・フランス》の赤と緑のあと、それを超える色彩の衝撃。絵画は背景が主役。それでこそ人物が輝く。主役が輝くには、舞台が大事。野球のWBCが河川敷で行われても味気ない。それにふさわしい舞台が必要。絵画ではそれが背景なのだ。マティスは思い切り華やかに描く。

ピカソの「青の時代」は一種のアルコールだ。その色彩と明暗に陶酔してしまう。真夜中のブルーであり青いワイン。

単体でも凄いが、マティスの赤と並ぶことで、さらに青が際立つ。赤も際立つ。互いが競い、高める。この演出こそが美術館の仕事。マティスもピカソも凄いが、その凄さは<ひろしま美術館>が引き出している。

《仔羊を連れたポール、画家の息子、二歳》は作者がピカソと言われても信じられなかった。どれほどカメレオンなのか。ピカソは世界一の沼である。

ザ・ピカソ。昔なら落書きと切り捨てていた。しかし、今は圧倒される。完全無欠のグラフィティ、人類最強の落書き。構図や色彩や意味など何もかもピカソの稲妻、爆弾によって吹き飛ぶ。タブローに向かい合うと何もかもがスパークする。これが亡くなる三年前、88歳前後の高齢出産なのだから信じられない。名声に溺れ、貯金の残高で生きる画家でない。青の時代や《ゲルニカ》や《アビニヨンの娘たち》ではなく、晩年にこそピカソの偉大さは宿る。

デュフィの緑はマティスの赤、ピカソの青や白の口直しのデザート。色彩の並べ方が、ひろしま美術館はウマい。ひろしま美術館=庭、すなわち緑。《ドービニーの庭》と同じく第2展示室にも緑は必要。デュフィが一役買って出た。

マティスやピカソたちとの別れを惜しむように、ジョルジュ・ブラックが第2展示室を締める。黒いデザート。

第3展示室

序破急。すでに満腹、満タン、満足なのに、ひろしま美術館は美の追撃。エンドロールを許さない。

「エコール・ド・パリ」という麗しい旋律が美術史にある。20世紀前半、パリのモンマルトルやモンパルナスに集まったボヘミアン画家たち。その絵描きたちが集まれば、元気玉のように過去や未来の天才絵師たちを圧倒する。

モディリアーニの《頭部像》が目を光らせる中、未完の完結が待っている。

衝撃度はゴッホやピカソと遜色ない。いきなりユトリロをトップバッターに持ってくるのは反則と言わざるを得ない。なによりも巨大。111×130.5センチ。Gallery 3で最も大きい。青い空が迫る。大聖堂より大空。そこに〈白の時代〉を点在させることでスポットライトのように空も聖堂も輝く。雲とは青空を灯す照明。

眼だ。眼力だ。人間の眼より眼をしている。国籍など関係ない。眼が国籍だ。絵肌をなめるように観たいのに、その妖しさに負けて眼を逸らしてしまう。キスリングとルーマニアの女に完敗、そして乾杯。

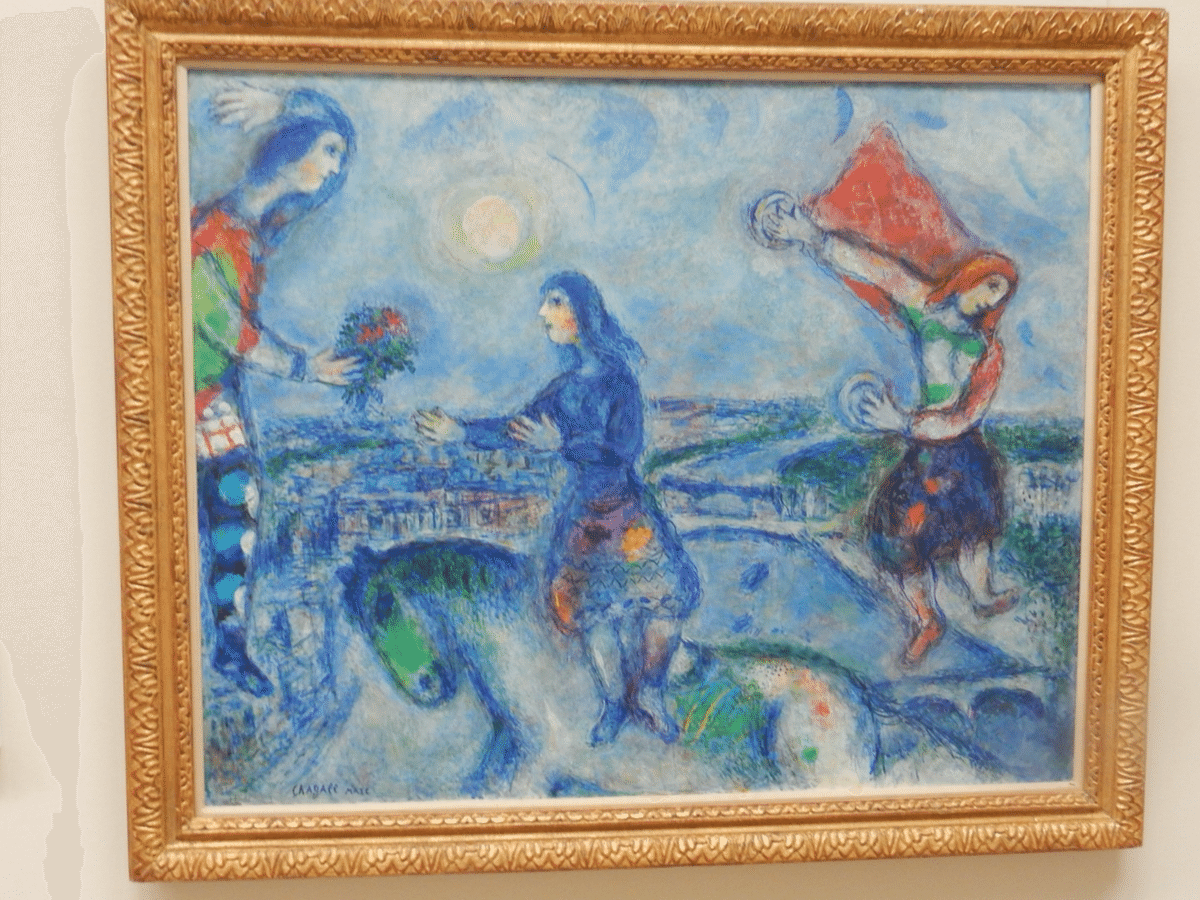

ここは天の川なのか、それとも三途の川なのか。ピカソの青の時代にも劣らない青にやられる。タイトルの《河のほとり》を観てワンツーパンチを喰らう。死臭すら漂う青の中に希望がある。希望を見出してしまう。希望を求めているからではない。希望のほうから逢いたがっている。3人は横を向いている。鑑賞者のことなど眼中にない。しかし、我々はしっかり観ている。射抜いている。シャガールに眼差しを奪われる。魂を盗まれる。いっそ、青に溶けてしまいたい。青の正義。

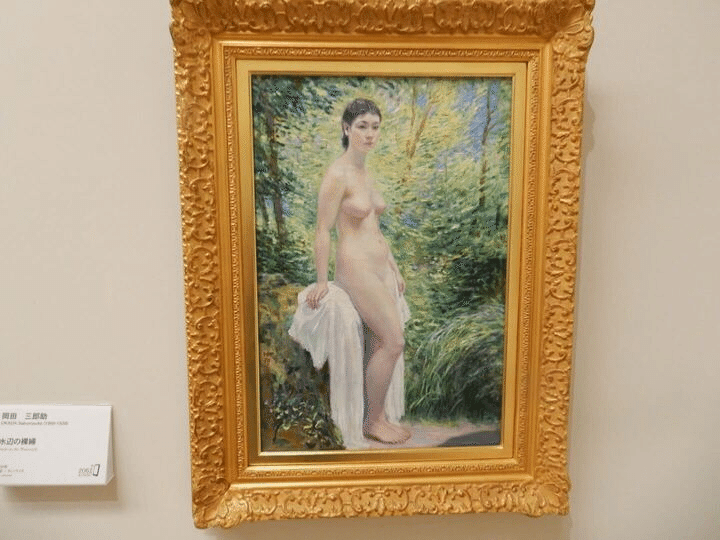

藤田嗣治なのかレオナール・フジタなのか。その答えがこの絵画にある。桃色の乳首と口唇。聖でも性でもない乳白色。裸婦には毛がない。猫が陰毛であり、土色の壁が白か黒かの二元論を打破する。絵画も人生もグラデーションでいい。白黒ハッキリさせる必要などない。乳首が投げキッスをしている。乳輪がウインクしている。裸婦よ永遠に。

第4展示室

第4展示室には近代の素晴らしい日本画が展示されているが、今回は語るのを控えたい。

西洋画家の猛者たちに圧倒され、夢遊病者のように彷徨ってしまったからだ。

日本画は次回に来るとき、ひろしま美術館2.0の宿題としたい。

美術館メシ

Café Jardin

カフェ・ジョルダンは美術館を去ろうとする者を引き留める。入り口にあって出口にある。

「ジャルダン」はフランス語で「庭」の意味。ゴッホ《ドービニーの庭》にちなんでいる。伝票入れの黒猫もドービニーの庭にいた猫。そんなのいたか?と第1展示室に戻ったが、後からゴッホが塗りつぶしたらしい。

ねこカフェセット900円も黒猫ラテアート。ココアパウダーで肉球を描き、レモンクッキーにはカフェ・ジャルダンのロゴをプリント。ゴッホへの愛に溢れている。愛に溺れている。愛がこぼれている。

<あの絵>の前で

広島といえば『仁義なき戦い』『県警対組織暴力』『広島カープ』の印象しかなかったが<ひろしま美術館>が地図に描かれた。今回、逢えなかったタブローも多い。だから西洋画の所蔵品を紹介する画集を買った。

ひろしま美術館は、広島駅から歩いても30分ちょっと。広島は地下街が発達しており、駅から美術館の近くまでアンダーロードが伸びている。真夏や真冬でも快適。

美術館そのものがアートであり、そのタイトルは《ゴッホの庭》である。

いつか必ず、タブローたちに逢いに来る。画集を携えて。今度はゆっくりカフェ・ジャルダンでランチを食べながら。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3dcc1033.026a571c.3dcc1034.76c2b559/?me_id=1218269&item_id=10571941&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftopculture%2Fcabinet%2F217%2F33543506.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3dfacf3a.03d6ed26.3dfacf3b.0fa60e76/?me_id=1238743&item_id=10006534&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgoupil%2Fcabinet%2F00808308%2Fimgrc0087635391.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)