新宿に住んでいると石を投げれば人にあたり、映画館も美術館もごった返している。あたかも日本は映画ブーム、美術ブームと錯覚する。たった一街の熱狂、24h流行しかない街。他の地域と乖離しすぎている新宿はコンクリートの村。大都会の田舎である。ゴッホ展に行くのは《糸杉》が訪日した3年ぶり。コロナ禍にも個展があったが、完売で見られなかった。モネやピカソなどの有名画家の個展はチケットを取るだけでも大変だ。

『ゴッホと静物画ー伝統から革新へ』は出展作品69点のうち25点がゴッホの油彩画。特に普段はガラスケースに展示してある《ひまわり》が裸で観られる。ガラスケースに入っているのは、水着で一緒に風呂に入るようなもの。アートは裸の付き合いがしたい。開催するSOMPO美術館は、仕事場のコワーキングスペースから徒歩1分。いつでも行ける。令和6年1月19日(金)、13時半の回を予約して向かった。本当に予約制か?と疑うほど館内はごった返し、歩が進まない。なのに手荷物検査まである。ここは東京ドームか?都会の美術展は予約制にしても人が多すぎてゴッホと対話する余裕がない。映画館のようにオールナイト美術展は難しいだろうか。館内は一部の作品を除いて写真撮影OK。ありがたい。この人の多さでは窒息してしまう。ウルトラマンほどでないが、20分くらいが限度。上京した10年前の上野の美術展は何度も往復して3時間以上も居候したことが幾度もあった。

《麦わら帽のある静物》1881年

美術館巡りは体験でありイベント。最初に何を展示するかは野球のトップバッター。イチローやヌートバーであり、その後の印象を決定づける。オランダ時代の絵でリードオフマンは厳しい。主催者としてはゴッホの自己紹介の意味で持ってきたのだろう。しかし、それではダメだ。インパクトが弱すぎる。ゴッホはディープ・インパクトの画家。強烈な第一球、初球フルスイングを持ってこなければ。

《燻製ニシン》1886年

トップバッターはこれだ。ゴッホがゴッホになる前の色。背景を黒で塗るアイデンティティ。ニシンは食べたことがないが、父親がニシン蕎麦が好きだった。

《陶器の鉢と洋ナシのある静物》1885年

洋梨を暗く描く必要があるのか?なぜ背景が黒なのか?その理由は次の絵でわかってくる。

《野菜と果物のある静物》1884年

一見、平凡。暗い。食べ物の生命力を感じない。しかし、そうではない。描きたかったのは果物でも野菜でもなく「土」。ゴッホは土と対話できるひとだった。だから黒を使う。ゴッホがゴッホになる前の色とは土なのだ。

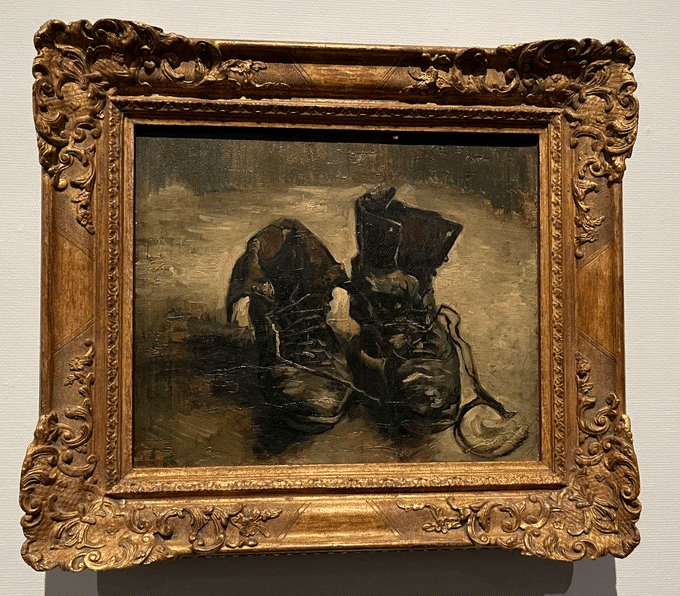

《靴》1886年

ゴッホが描きたかったのは靴でもない。生活の足跡でも足音でもない。土だ。履き潰した靴を通して「土の生命力」を描こうとした。

《青い花瓶にいけた花》1887年

ゴッホにとって花瓶は酒瓶であり、花は酒だったのかもしれない。独りの部屋で遠く離れたテオと、花瓶で乾杯をしていたのかもしれない。

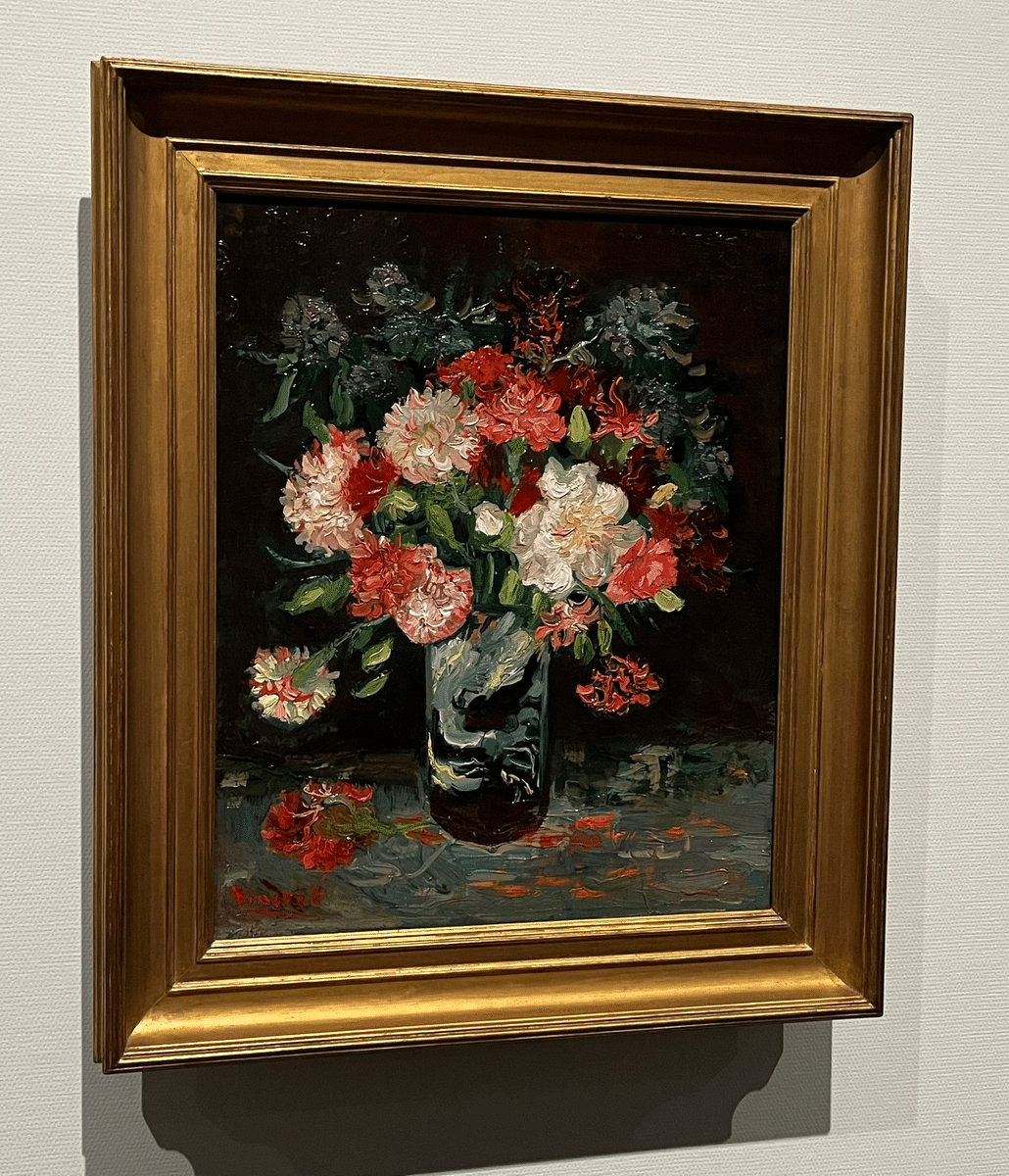

《カーネーションをいけた花瓶》1886年

朽ちた花びら。花瓶の背景は黒。ゴッホの絵には<死の匂い>がある。ゴッホは最も植物の宇宙を感じていた画家かもしれない。

《野牡丹とばらのある静物》1887年

野牡丹と薔薇は兄弟。前者がゴッホ、薔薇がテオ。ゴッホの心には、いつも弟のテオがいる。兄弟花。この絵を見ているだけで泣けてくる。

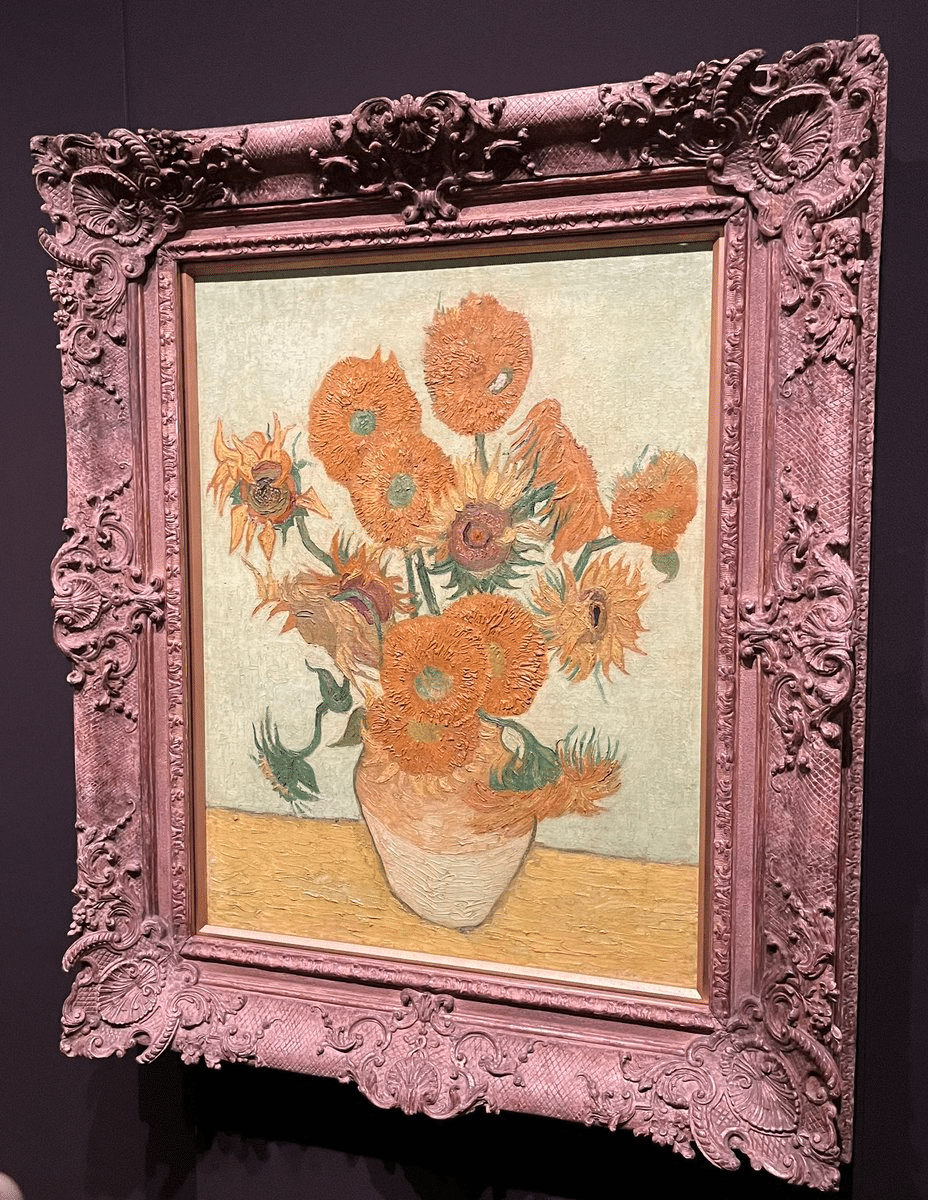

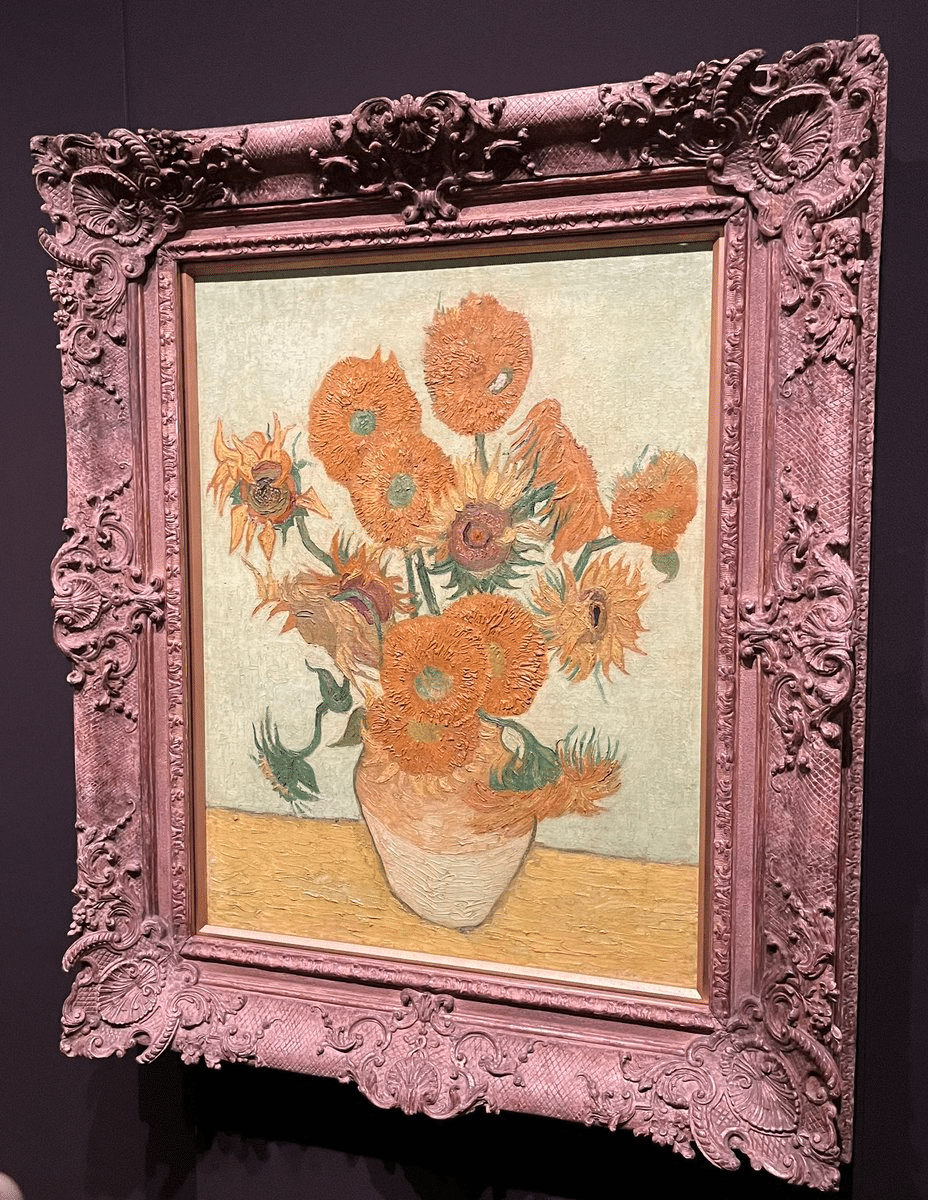

《ひまわり》1888年

悪趣味な色の額縁を完全に忘れさせる圧倒的な存在感。あとから額縁があったことを思い出した。世界に7点ある《ひまわり》の中でも最高傑作。

ひまわりや桜を花瓶に生けたゴッホ。きっと花も野菜と同じ「収穫するもの」なのだろう。ゴッホは土を生きる。画家というより彫刻家に近い。植物と遊び、花を彫刻してから絵を描く。

ゴッホの《ひまわり》を「自画像である」と言った人がいた。その感覚も好きだが、顔ではなく男根、逸物だと思っている。これは射精を描いた絵画であり、ゴッホの中で最も<性>が爆殺している絵だ。ゴッホの魂の精液が、遺伝子があらゆる方向に飛散している。ゴッホの作品の中でも、最も生命力が強く、人を惹きつける磁力を持っている。

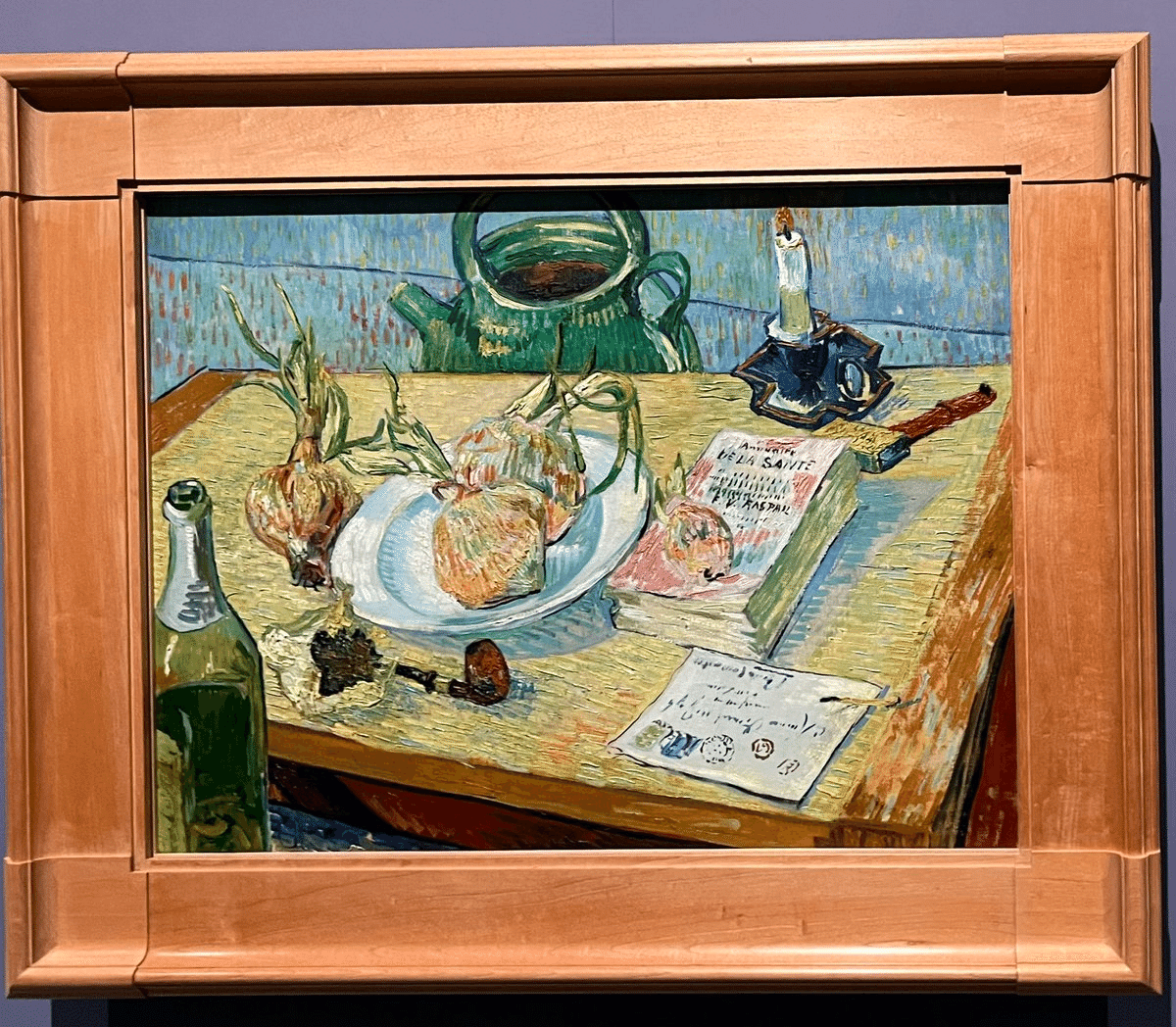

《皿とタマネギのある静物》1889年

目線の一番近くにあるのは手紙。これから送るのか、届いたものなのか。たぶん相手はテオだろう。普通、ロウソクの光ではこんなに明るくならない。部屋を照らしているのは弟の存在。いつもゴッホの心にはテオがいる。

ゴッホにとっての静物画とは、練習の素材でも商品でもなく、遠く離れたテオと心を通わせるラブレターだったのだ。

SOMPO美術館

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2dd683e5.82593fff.2dd683e6.8958e58f/?me_id=1213310&item_id=20195402&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1955%2F9784808711955.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)