美術館を訪れたのは2年ぶり。江戸東京博物館「冨嶽三十六景への挑戦 北斎と広重」以来だった。昨年にポッカリ空白を作ったのは緊急事態宣言のせいでゴッホ展に入場制限がかかり、チケットを入手できなかったから。怨みつらみで美術への興味が消火されつつあったが、文章を教わっている先生がマティス展の公式ガイドに寄稿。チャップリンのイタコに扮している。

マティスの絵は1枚も知らなかったし、居酒屋での先生との会話をヘルシーにするために、呑む3日前に東京都美術館を訪れた。

本駒込の中華料理屋『兆徳』できくらげたまごを味わったあと、小雨の降る上野を1時間歩き到着。木曜の14時なのでガラガラかと思いきや、老若男女のギャラリーが館内に溢れていた。どこかの高校の修学旅行生もいる。自分の学生時代は美術に0ミリも興味がなく、美術館のレポートを書かされのが何よりの苦痛だったが、今の子たちはどうなのだろう。

マティス展は3階に分かれ、2階の展示だけ撮影がOK。なぜ1階と3階がダメなのかは不明だが、美術不況と言われる現在では"拡声器"であるSNSを利用しない手はない。ルーヴル美術館など全作品が撮影可能だ。早く日本のアートも追いついてほしい。鎖国は平成に置いていこう。

公式ガイドブックで予習したときは赤が強烈な印象だったが、実物を前にすると思ったより柔らかく、鮮烈さはない。奇抜な発想の塊と思いきや、むしろバランス感覚の良さに驚いた。

そしてまた一つ先入観が粉々に砕かれた。マティスといえば「赤」と洗脳されていたが、暖色より寒色の使い方が異常だ。濃いブルーとターコイズの配色は他の画家では観たことない。本来なら青を目立たせるために反対色を使うが、マティスは同じ寒色をマリアージュする。アンバランスな組み合わせほど調和が取れる。実物を見たことがないが、ピカソの「青の時代」より上かもしれない。並べて比べてみたい。

マティスのカラーは射精の色彩。重圧ではなく、あらゆる固定を解放する。本能を解き放つ。本来のアートがそこにある。

絵描きは通常、枠の中に世界を凝縮させ「重力」と「圧力」を届ける。マティスの初期の作品はそれだ。しかし、ある瞬間からマティスの絵には翼が生える。絵に重力がない。多くの人間がマティスを「色彩の魔術師」と表現するが、本当の凄さは色ではなく、むしろ浮力と揚力、そして透明感にある。

撮影はできなかったが、自分の娘を描いた《白とバラ色の頭部》。今作こそ色ではなく、マティスの観察眼と構図の見事さを訴える。女の子は幼くても、社会に尖り、何かに抗う。そして常にSOSを発している。女性は横のつながりを求めるが、本質は垂直。絶対的な個であり誰もが孤独。だから胎内に子を宿す。顔がふたつに分かれ両眼は違う方向を指す。自分が普段、眼にして感じている女性は半分の側面に過ぎない。女性はその裏にもう一人の女性を隠している。その影と神秘さに男は飲み込まれてしまう。女性にはどう逆立ちしてもかなわない。その祝福と呪縛をマティスは一枚の絵で表現した。

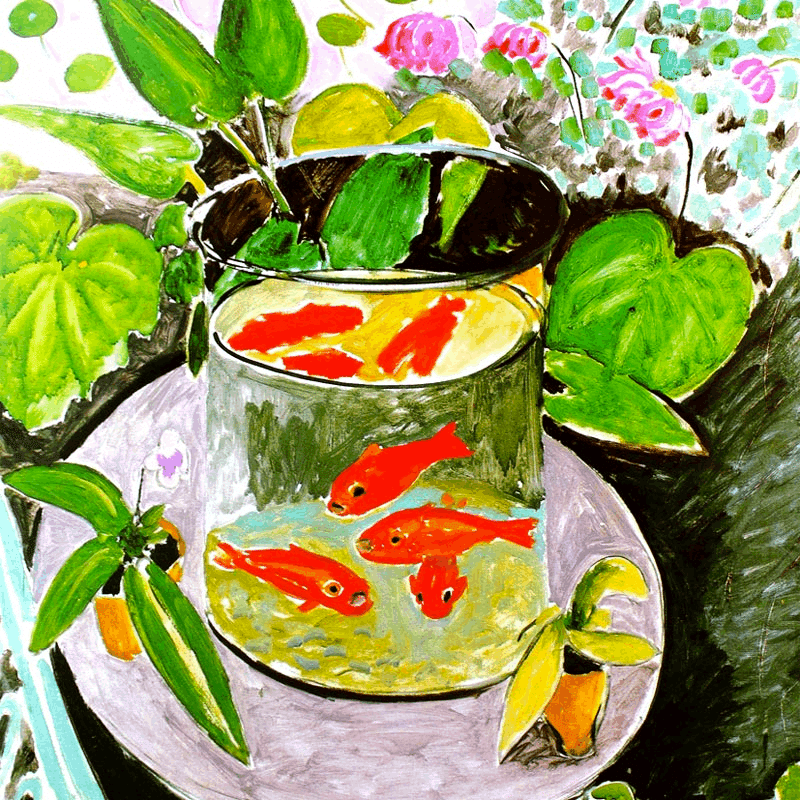

これも撮影不可だが、最も衝撃を受けたのが《金魚鉢のある室内》

誰も映っていないのに、これほど人間の孤独感が充満した構図はない。モネの《睡蓮》といい、本物の風景画は、そこに映っていない「人」を描くもの。ミッドナイトブルーの壁、その先に望む建物の壁と地平線。手前には力強いターコイズ。室内と室外にある無限性を捉えている。そして、室外の閉塞感、室内の開放感。なんという矛盾。なんという自由。師匠や文章の先生が共にマティスの最高傑作に挙げる《金魚》の暖色とは完全な対照の寒色。

暖色と寒色の両極でマティスは最高傑作を生み出した。どれほどの中性を持っているのか。マティスという無重力ピエロ。自由というマスカレードをかぶった絵描き。