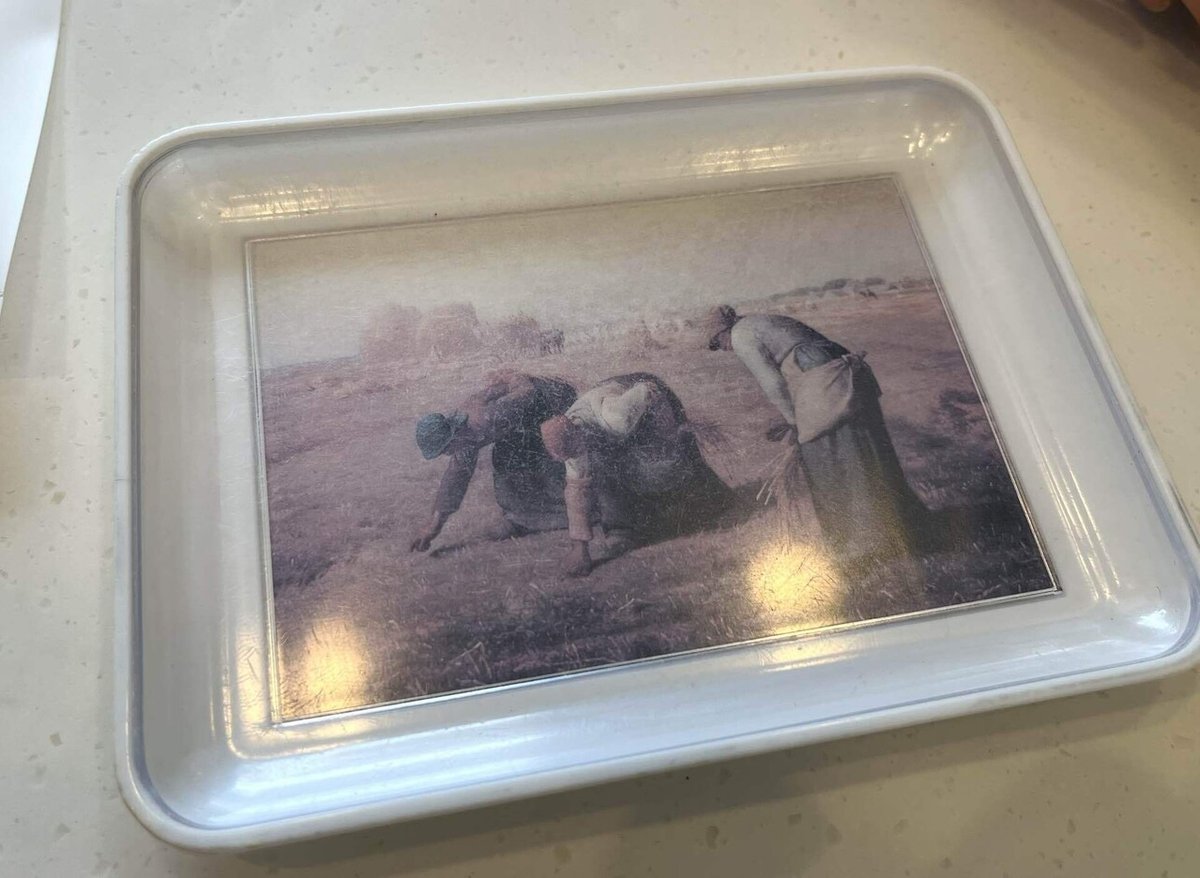

- 原題:Des glaneuses

- 作者:ジャン=フランソワ・ミレー

- 制作:1857年

- 寸法:83.5 cm × 110 cm

- 技法:油彩、カンヴァス

- 所蔵:オルセー美術館(パリ)

ジャン=フランソワ・ミレーの最も有名な作品。舞台は、フォンテーヌブローの森のはずれにあるシャイイ農場。刈り入れが終わったあとの畑に残った麦の穂を拾い集める3人の農婦が描かれている。

「落穂拾い」とは、収穫のあと畑に残った穂を未亡人や孤児、極めて貧しい人々に拾うことを許した習慣。社会的に弱い立場の人々の生活を守るための権利として認められていた。

「落穂拾い」は旧約聖書『ルツ記』に登場する重要なテーマでもある。『ルツ記』はわずか四章から成る短い物語だが、慈悲と救済を象徴する逸話として古代から語り継がれてきた。「豊かな者は畑の隅々まで刈り尽くさず、また落ちた穂を拾ってはならない。弱者のために残せ」という戒律が記されている。「落穂拾い」とは慈悲の表れであり、当時の農村社会におけるセーフティーネットだった。

絵画レビュー:ミレー《落ち穂拾い》

オルセー美術館の《落ち穂拾い》

広がる畑は沈み込むように描かれ、その上で三人の女性が腰を折り、地面に引き寄せられるように作業している。彼女たちの背中の曲線は、大地の重力そのものを可視化している。

画面の大半を占めるのは空ではなく地面である。視線は自然と下へと引き込まれ、観る者は土の重み、収穫を終えた後の地平の静けさを体感する。背景に積まれた麦の山や農民たちの姿よりも、手前の三人の姿に吸い寄せられ、彼女たちの動作に合わせて自分の体までもが前かがみになっていくような錯覚を覚える。

《晩鐘》が空の深さを描き、視線を天へと導く作品だとすれば、《落ち穂拾い》は徹底して大地に視線を沈める作品だといえる。天に祈りを捧げるのではなく、土に身を委ねる。そこには重力の現実と、地に根ざして生きる人間の姿が凝縮されている。

|

|

日本で観られるミレー《落ち穂拾い》

- 制作:1853年

- 寸法:38.3×29.3 cm

- 技法:油彩・カンヴァス

- 所蔵:山梨県立美術館

横長の《落ち穂拾い》は、広い地平線と背景の農民たちまで描かれ、縦長版では人物が大きく、背景の情報が簡略化されており、視線が自然と手前の三人の動作に集中する。

そのため、労働のリズムや体の動きといった身体性が強く感じられる。縦長版は「労働そのものを凝縮した変奏」といえる。

|

|

山田五郎が解説するミレー《落ち穂拾い》

ミレーって「農民画家」なんて呼ばれてるけど、本人はね、実はあんまりそう呼ばれるのは望んでなかったんですよ。代表作の《落穂拾い》だって、ただ農民の労働を描いたわけじゃなくて、旧約聖書の「ルツ記」に出てくる宗教的な意味を込めて描いてるんです。

で、この落ち穂を拾ってるのはね、夫を亡くした未亡人とか、貧しい女性たちなんです。当時のフランスには、そういう人たちに落ち穂を拾う権利を与える習慣があった。だから、この絵は「キリスト教的な道徳」を描いた宗教画としての側面も持ってるんですよ。

ミレーが属していた「バルビゾン派」っていうのは、パリ近郊のバルビゾン村に移り住んで、農村の風景や暮らしを描いた人たちのグループ。その中でも、やっぱりいちばん有名なのがミレーですね。

ゴッホなんかもミレーに憧れて、農民ばっかり描いてたんだけど、あまりに熱心すぎて農民から「仕事の邪魔だからやめてくれ」なんて言われちゃった(笑)。ミレー自身はほんとは宗教画家として認められたかったのに、「農民画家」として名前が残っちゃったわけです。

でもね、《落穂拾い》には社会的に弱い立場の人への共感があって、人間の尊厳を描いてるんですよ。結果的に、写実主義や印象派の先駆けとしても評価されて、後世に大きな影響を与えることになった。

つまり、表面的には農村の一場面なんだけど、その奥には信仰や倫理が潜んでる。だからこそ、この絵は時代を超えて見る人の心を打ち続けてるんです。

|

|

ミレーの傑作絵画

日本のおすすめ美術館

東京のおすすめ美術館

神奈川のおすすめ美術館

オランダおすすめ美術館

妄想ミュージアム『エヴェレスト美術館』

ゴッホの画業と炎の伝説

ゴッホの画業と代表作

フェルメールの画業と全作品解説

ピカソの傑作絵画と画業

藤田嗣治の傑作絵画

クリムトの生涯と代表作

ジョルジュ・スーラの傑作絵画